在談論21世紀的經濟歷史時,很難不提到「中國衝擊」。這個術語通常用來描述中國進入全球市場的過程,這一變化爲富裕國家帶來了大量廉價商品,但也使整個行業和勞動力陷入停滯。

深度求索(DeepSeek)可能會爲這個故事帶來續集。一家鮮爲人知的中國對沖基金向人工智慧領域投下了一顆重磅炸彈,他們推出的大型語言模型實際上以極低的成本匹敵市場領導者薩姆•奧爾特曼(Sam Altman)的OpenAI。儘管OpenAI將其模型的運作視爲專有技術,深度求索的R1則公開其技術細節,使其對開發者來說更具吸引力,可以用於開發和構建。

在人工智慧時代,事情發展得更快,甚至令人感到恐懼。五大與人工智慧相關的科技股——晶片製造商輝達(Nvidia)和所謂的超大規模公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)和Meta——在週一美國市場開盤前,總市值共蒸發了近7500億美元。如果事實證明深度求索在沒有使用輝達最先進晶片的情況下獲勝,這對輝達來說可能尤其嚴峻。

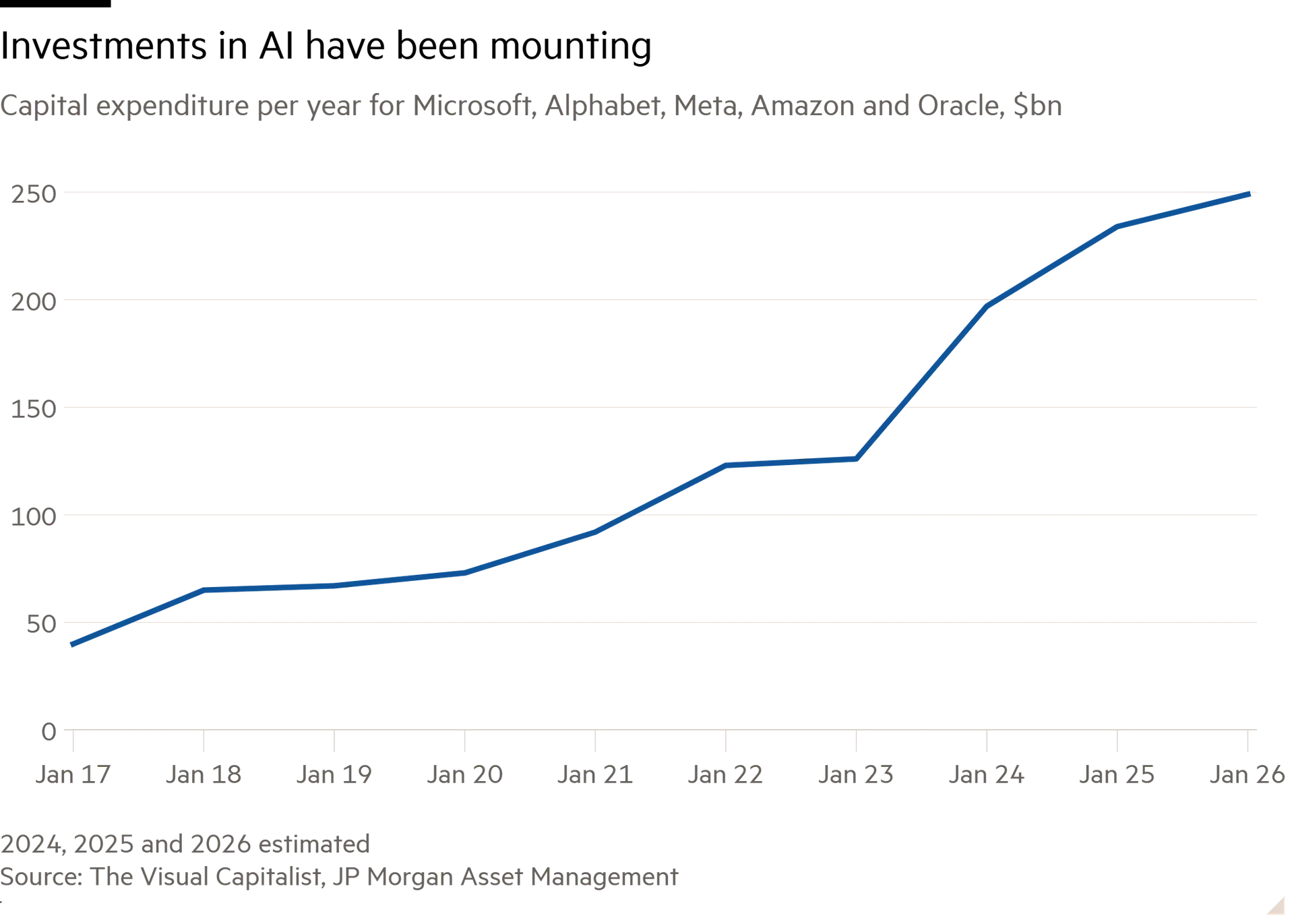

投資於科技公司的投資者——包括歐洲的晶片製造商阿斯麥(ASML)和投資者希望透過爲數據中心提供燃料而獲得提振的能源公司——都在懷疑他們的投資是否會化爲烏有。根據Visible Alpha的估計,超大規模企業今年的資本支出將達到近3000億美元。分析師預計,Meta和微軟將在週三公佈收益時,報告2024年的投資總額爲940億美元。

事實上,遊戲還沒有結束。深度求索的實際潛力仍不明朗,它尚未實現Meta和OpenAI所追求的「通用人工智慧」,即類似人類的狀態。但規則可能已經改變。至少,深度求索可能會吸引一些美國巨擘的客戶。最糟糕的是,它挑戰了認爲更多硬體是提升AI的關鍵這一核心信念。這個原則一直支撐著矽谷公司的市場價值,讓他們不斷地加大投資。

對超大規模企業不利的事情可能對其他人來說仍然是意外之財。對於大多數商業用戶來說,擁有絕對最好的模型不如擁有一個可靠且足夠好的模型重要。並不是每個司機都需要一輛法拉利。像R1這樣的推理進步可能是處理客戶和在工作場所執行任務的「代理」們的一大進步。如果這些技術能夠更便宜地獲得,企業的盈利能力應該會提高。

從這個意義上說,第二次中國衝擊可能會像第一次一樣,不僅帶來破壞,還會帶來重組——儘管對許多人來說是痛苦的。研究人員估計,每失去一個因中國衝擊而失去的工作,美國家庭的購買力就增加了超過40萬美元。人工智慧霸權的競賽暫時停頓;大贈送已經開始。