FT中文網年度好文推薦:網路與創新經濟

推薦人:FT中文網產業編輯 閆曼

推薦詞:2016年,科技依然在改變我們的生活,與前兩年「處處皆風口」喧騰景象有所不同的是,投資正在走向謹慎,資本寒冬的陰影縈繞在每個創業者心頭。從O2O大戰的降溫,分享經濟的興盛和轉折、網路巨擘的併購、技術型創新的興起到中國資本的出海,2016年,對於中國網路行業來講,是行業格局重塑的轉折之年

歲末時分,我從FT中文網創新經濟版塊發表的多篇報導和評論中精選以下幾篇,與讀者一起回顧今年改變網路業態的大事件。

中國網路的「燒錢之戰」 (英國《金融時報》 查爾斯•克洛弗報導)

微信的「大」煩惱 (英國《金融時報》 查爾斯•克洛弗報導)

中國的「機器人革命」 (英國《金融時報》白傑明報導)

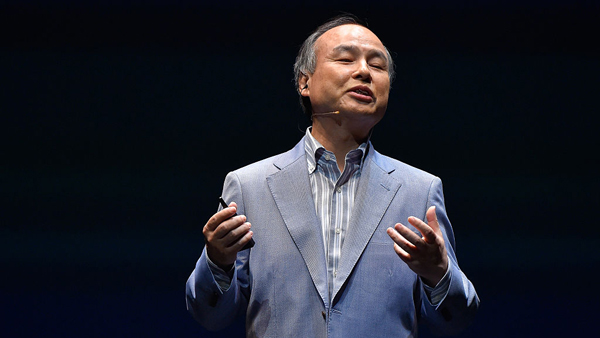

孫正義的祕密賭局:軟銀收購ARM的前前後後 (英國《金融時報》 阿爾什•馬蘇迪報導)

分析:Uber在中國何以「知難而退」? (英國《金融時報》 何麗報導)

網貸新規:P2P平臺的異化和迴歸 (北京市安理律師事務所高級合夥人王新銳、羅爲、郭君磊)

新能源車騙補,粗放的補貼和誤判的市場 (英國《金融時報》中文網產業編輯閆曼)

網約車四地新政:一個軟抵制的典型例子 (上海金融與法律研究院研究員劉遠舉)

滴滴還是共享經濟嗎? (上海交通大學媒體與設計學院、天奇阿米巴創投基金投資合夥人魏武揮)

共享單車這筆賬該怎麼算? (上海交通大學媒體與設計學院、天奇阿米巴創投基金投資合夥人魏武揮)

(編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)

中國的網路公司極其流行「燒錢」,已到了令人擔憂的程度。很多公司都習慣了向用戶支付高額補貼,以吸引用戶使用它們的服務,指望在它們花光錢之前,競爭對手們會先破產。

新創公司一貓汽車網(Emao.com)希望打造一個汽車經銷商的在線平臺,其整個行銷戰略都是圍繞著賠錢建立的。「燒投資人的錢,博買車人的心」——該公司近期打出這樣的廣告詞。

Uber(Uber)首席執行長特拉維斯•卡蘭尼克(Travis Kalanick)今年早些時候吹噓,這款共乘應用的中國分支一年虧損逾10億美元,部分原因是支付補貼以搶佔市場份額。本土叫車應用滴滴快的(Didi Kuaidi)正在多個城市與Uber大打價格戰。

Uber的競爭對手們表態說,它們在花錢上不會落於人後。滴滴快的總裁柳青(Jean Liu)去年9月表示:「不燒錢我們走不到今天這一步。」該公司董事長程維表示,去年滴滴快的花費40億美元進行「市場培育」。

另一家叫車應用易到用車(Yidao Yongche)的高階主管們上月表示,他們「捲入了燒錢的漩渦」。該公司首席執行長周航近期表示:「我們爲今年準備了至少30億到50億元人民幣的『彈藥』。」

「燒錢」聽起來可能不像是一種可行的商業模式,但這些創立不久的公司主張,爲了建立品牌,獲得與人競爭所需要的規模,付錢讓用戶使用它們的服務是必不可少的。在中國尤其如此,中國正在從投資驅動型經濟轉向消費拉動型經濟——政府堅稱轉型正在進行中——這使「收買」中國消費者的目的——即希望有一天他們會購買你的產品——顯得很有吸引力。

至少有一些人是這麼看的。還有一些人則認爲,中國網路行業熱衷燒錢的風氣預示著網路泡沫快脹到頭了。在上世紀90年代的網路泡沫時期,矽谷公司說服投資者,利潤不再重要,如今中國的網路公司也一樣迷上了虧錢。

「錢用光後,很多公司都會被遺忘,」達睿諮詢(Datareal)創辦人馬繼華表示。

他估計,爲了吸引中國消費者透過智慧型手機使用打車、按摩和洗車等服務,網路公司每年用在補貼上的資金多達500億元人民幣。

但他也承認,企業別無選擇。「在這個市場上,如果你不燒錢,你就無法獲得市場份額,這就意味著你吸引不到投資,結果是你在燒錢的競爭對手面前毫無機會。」

「消費者的盛宴」

投資主要來自風險資本公司、私募公司,以及騰訊(Tencent)、阿里巴巴(Alibaba)等規模更大並且盈利的網路公司。大部分補貼投向各類應用,它們都希望成爲按摩服務業的Uber,或者洗車服務業的Airbnb。這些「線上到線下」(O2O)服務是中國網路行業時下最熱門的投資主題。

市場領軍者的潛在利益有助於解釋它們爲何如此樂意花錢:根據滙豐(HSBC)的數據,中國O2O市場有10兆元人民幣規模,而目前滲透率只有4%,這個市場在2015年上半年同比成長了80%。滙豐估計,這個行業的「利潤蛋糕」在5年內將達260億元人民幣。

健康美容應用河狸家(Helijia)首席執行長孟醒上個月在一次採訪中表示:「眼下O2O對消費者而言就像一場盛宴。我們沒有在近期實現盈利的計劃,因爲創投還在提供資金。」

孟醒表示,過去一年他的公司「燒掉了幾個億的人民幣」,不過在最大的競爭對手倒閉後,他已經降低了補貼。「這就是中國網路的情況,太火了。有很多創投和(私募)公司願意爲這些戰爭提供資金。」

各家新創公司都在忙著融資,它們的估值一次比一次驚人,籌得的資金大多用於補貼。滴滴快的去年7月估值爲150億美元,在最近幾輪融資中已達到200億美元。中國Uber(Uber China)在今年1月的一輪融資中估值爲70億美元。去年11月,中國最大的兩家美食外賣和團購網站——美團(Meituan)和大衆點評(Dianping)合併,估值爲150億-170億美元。

這些公司大多沒有公佈財務報表,所以外界無法得知它們實際的燒錢規模。周航估計,2015年易到用車、Uber和滴滴快的等打車應用在乘客補貼上燒掉了200億元人民幣。美團大衆點評在2月份發佈了一份含糊的新聞稿,稱2015年「爲喫貨節省了580元人民幣」,該公司是目前中國最大的訂餐及電影票銷售網站。

去年中國有84家O2O企業倒閉,但該行業也吸引了大量引人矚目的投資。阿里巴巴及旗下支付公司螞蟻金服(Ant Financial)宣佈將各自投入30億元人民幣,發展送餐服務「口碑」(Koubei)。搜索引擎百度(Baidu)則表示將向旗下團購和送餐應用「糯米」(Nuomi)投入200億元人民幣。

啓明創投(Qiming)是投資河狸家應用的創投公司之一,該公司的甘劍平(JP Gan)表示,這種狂熱的補貼行爲是有章法的。他說:「多數資深的風險資本家都在盯著同樣的模式——你買用戶,買服務提供商,把平臺擴展到一二百個城市,召集大量人手,向城市中消費者集中的區域提供服務。」

但是O2O行業的缺點也是顯而易見的,比如供應商分散,服務同質性很高。上海風險投資公司戈壁創投(Gobi Capital)的徐晨(Ken Xu)表示,問題在於「用戶對這些行業的任何企業都沒有忠誠度,他們只使用有補貼的應用。在打車應用領域,所有人都開始認識到,他們補貼的是同一羣人,這羣人既用Uber也用滴滴快的,誰補貼多就用誰」。

「最後還站著的人就贏了」

在其他地方,O2O模式已經遭受過審視,尤其是在美國,許多組成「零工經濟」(gig economy)基礎的應用都在風險資金枯竭後失敗。這些經驗在中國引發擔憂:一旦「創投福利」時代終結,是否也會發生同樣的情況?

不過中美之間有一個區別,就是美國的線下購物和服務要成熟得多。北京博達克諮詢公司(BDA China)的董事長鄧肯•克拉克(Duncan Clark)表示:「美國企業並不渴望用網路來提高效率或增加吸引力。」鄧肯寫的一本關於阿里巴巴的著作即將出版。鄧肯表示,在中國,實體商業往往產品定價過高,或者不能提供愉快體驗,因此投資者相信未來網路將成爲中國消費者與服務「連接」的首要方式。

「在西方,我們的零售長期以來是高效的,」克拉克補充稱,「在某種意義上,中國正在超越西方。」

中國高科技經濟的另一個優勢是一個低技術含量的因素:勞動力成本。中國快遞成本是美國的10%至20%。

紀源資本(GGV Capital)的管理合夥人童士豪(Hans Tung)稱,廉價勞動力和城市人口密集是O2O服務在中國具有經濟效益的兩個主要原因,而在美國,這個行業發展困難。「在美國,由於消費者更加分散、配送成本更高、使用頻率更低,這種所謂的零工經濟發展不均衡,」他稱,「除了Uber和Airbnb外,這一類的新創企業是比較艱難的。」

在中國,這些方面的因素都有利於O2O行業的發展。「O2O服務的配送成本更低,城市人口密度更大,因此,一旦行業領頭羊出現整合,行業的基本面可能更好,」他稱。

但顯而易見的是,補貼仍然起著決定性作用。

企業以極低的折扣來吸引消費者。在「好廚師」應用上,只要99元人民幣就可以請一名大廚上門做5道川菜,而去餐廳喫同樣一桌菜可能要破費200元。用Uber短途出行只需要8元人民幣,是乘坐有牌照出租車的價格(已經被政府法令壓低了)的三分之二。

一名只透露自己姓郭的Uber兼滴滴司機稱,兩家公司支付的補貼通常相當於行程成本的兩到三倍。

「補貼是收入中必不可少的部分。由於競爭,車費已經非常低了,」郭先生稱,「如果沒有補貼,車費還不夠油錢——划不來。」

分析師稱,這種商業模式最終的可行性將取決於停止燒錢——這是不可避免的——後會發生什麼。

去年已經出現了投資者受夠了「燒錢」的跡象。來自投資者的壓力,被認爲是去年滴滴和快的合併背後的原因。這兩家領先的打車應用剛解決了燒錢的問題,Uber就登場了。去年末,美團和大衆點評合併,只是爲了對抗搜索引擎百度旗下的平臺糯米。

「這就是中國網路的故事——最後一個站著的人總會贏的。有時,如果最後還站著的是兩個人,他們會合並,」啓明的甘劍平稱。

在北京長江商學院(Cheung Kong Graduate School of Business)授課的經濟學家布賴恩•維亞爾(Brian Viard)稱,Uber和Airbnb這類平臺依賴於大量的消費者和商家來形成足夠大的規模,從而拉低成本。但是他稱,「燒錢」的基本模式更多與樂觀有關,而不是成本效益。

「這些企業大多都有一個共同點——他們心目中的成功幾率高於實際情況,」他稱。

馬芳婧(Ma Fangjing)補充報導

譯者/何黎

中國最受歡迎的聊天應用「微信」(WeChat)在國內將競爭對手遠遠甩在了身後,如阿里巴巴(Alibaba)的來往(Laiwang)、擁有日韓背景的Line以及Facebook旗下的WhatsApp。但眼下卻有一些用戶表示,微信正面臨一個更大的而且源於自身的挑戰:資訊龐雜。而微信的創造者也看到了這個問題。

自2011年推出以來,對中國5.25億的智慧型手機用戶而言,微信已成爲「移動網路」的代名詞。這種讓人沉迷的在線聊天方式還因其極簡的設計贏得了國際讚譽。

可以毫不誇張地說,微信已融入了中國人生活的方方面面——對酷愛智慧型手機的中國人來說,這款應用既可以通電話、發訊息、進行視訊會議,也是電子商務及遊戲平臺,更別提還有送餐上門服務。人們只需用智慧型手機相互「掃描」對方的微信行動條碼,新的朋友關係便可以馬上建立。

但微信的普及也是有代價的:有用戶表示,微信上大量的資訊——從文字資訊到卡通動態圖到廣告——已讓他們不堪其擾。

謝黃黃(音)在自己的微博上寫道,他現在都不太願意打開微信了,因爲一打開就會被大量資訊淹沒。他說,以前被微信吸引,是因爲覺得它是資訊爆炸時代的一塊處女地,但現在微信上的資訊變得碎片化、令人應接不暇,也沒什麼用。

今年1月,中國官方通訊社新華社(Xinhua)發表了一篇有關「微信疲勞」的評論,稱約有25%的用戶每天檢視微信超過30次。文章稱,微信上的「資訊垃圾」俘虜了我們。

「很多人起牀第一件事和睡前最後一件事,都是檢視微信;各種吵吵鬧鬧的微信羣、親朋好友的朋友圈,已成爲我們每天的必修課……沒有誰喜歡被微信綁架,但每個人都有太多理由放不下微信。」

騰訊(Tencent)是中國最具價值的網路公司,市值1850億美元,而微信在騰訊的未來發展中處於核心地位——騰訊已將其商業模式押注在這款明星平臺的成功上。

騰訊大多數利潤來自遊戲,但對其他許多領域——從在線影片、叫車服務到美食外賣——也都表現出強烈的興趣。騰訊想利用微信作爲用戶獲得這些服務的入口平臺——所有這些服務如今都被嵌入了微信,就像在一款應用中嵌入許多其他應用。騰訊希望,將來有一天,它可以無需再使用競爭對手的應用。

雖然微信的用戶基礎在不斷擴大——騰訊表示,微信活躍賬號的數量去年增加了39%,至6.97億——但關於微信「資訊太雜」的問題,存在一些令人擔憂的前車之鑑。

例如,被稱爲中國版Twitter的新浪微博(Sina Weibo)曾是微信的競爭對手,但在大規模引入廣告之後,便向微信讓出了社群媒體頭把交椅的位置。

「微博在2011年達到巔峯,但後來變得過於商業化,每個人都在透過各種手段吸引注意力,行銷做得太過了,」廣州網路諮詢公司艾媒諮詢(iiMedia)負責人張毅表示,「我認爲微信很快就會面臨同樣的問題。」

微信對於引入廣告(始於2015年)一直保持謹慎,以免對用戶造成過大幹擾。

這在很大程度上要歸功於行事低調的微信創辦人張小龍——受中國網路用戶頂禮膜拜的偶像。北京的科技博主宗寧表示:「張小龍是一位有不潔恐怖症的產品經理,他想要保持微信與商業世界的距離。」

雖然張小龍很少在公開場合露面,但今年1月,他出人意料地現身一檔播客節目。他對在線觀衆表示,微信面臨的最大挑戰「不是在於我們再多做多少事情,而是我們能夠擋掉多少事情……需要做很多事情才能讓微信裏面的內容非常乾淨」。

上述播客發佈的同一周,微信開始著手處理資訊龐雜的問題,刪除或暫時關閉那些向用戶濫發資訊的公衆號。

至於廣告,「好的商業化應該是不騷擾用戶,並且是隻觸達他需要觸達的那一部分用戶」,他說,「我們不想讓用戶在微信裏面永遠都有處理不完的事情。」

觀察人士表示,張小龍似乎不僅是在向公衆,也是在向騰訊管理層傳遞一種資訊,因爲他正面臨透過增加廣告、新增功能來讓微信創收的壓力。

宗寧表示:「微信正在艱難地尋找一條中間道路,在創收與實現張小龍的理想之間尋找平衡點。」

果不出所料,在上月的電話財報會議上,投資銀行的分析師們紛紛向騰訊高階主管提出有關微信「創收」計劃的問題。北京邁博瑞諮詢(Marbridge Consulting)的馬克•納特金(Mark Natkins)說:「他們都想知道,騰訊打算什麼時候讓這頭奶牛下奶。」

騰訊總裁劉熾平(Martin Lau)頂住了來自分析師們的壓力,他在那次電話會議中表示:「我可以說(微信)是一種廣告形式與廣告平臺,蘊含著巨大、長遠的機遇。但它也是我們用戶重要的交流工具。所以,我們想慢慢來,以正確的方式來做這件事。」

騰訊對投行分析師們表示,每24小時至多向微信朋友圈投放一個廣告,但有用戶稱曾經一天見過兩三個廣告。

朋友圈廣告並未對其受歡迎程度造成影響。2015年第四季度,活躍用戶賬號同比激增37%,而網路廣告業務收入同比成長118%——騰訊稱部分是由新廣告形式推動的。

但分析師們稱,騰訊必須謹慎,不要殺雞取卵。宗寧說:「微信在騰訊的估值中大約佔400億美元,它在這方面一定不能辜負投資者。」

馬芳婧補充報導

譯者/隆祥

位於中國廣東省的櫻奧廚具(Ying Ao)看起來並不像一家未來的工廠。廠門上方的招牌已經褪色;產線裏,油膩的地板上有一灘一灘的淤泥,濃重的金屬粉塵(不鏽鋼拋光工藝的副產品)讓人喘不過氣。工人們拉著手推車走過時,空洞的、車棚一般的廠房裏迴響著巨大的哐當聲。

廣東省是中國製造業成長的發動機,去年創造了6150億美元的出口額,超過了中國出口總額的四分之一。在廣東省的這一地區,工人的薪資標準約爲每月4000元人民幣(合600美元)。據櫻奧副總經理陳從漢介紹,由於廠內的勞動條件不是太好,這家爲歐美廚房生產水槽的企業不得不支付雙倍於上述標準的工資。因此,四年前該公司開始購買機器,代替越來越昂貴的人力。

如今,9臺機器人在做著140名全職工人的工作。機械臂會從半成品堆中抓起水槽,把它們打磨得閃閃發亮,再把它們放在自動行駛的小車上,由其把這些水槽帶到一個與電腦相連的攝影機前,進行最終的質量檢驗。

這家每天出口1500個水槽的企業在機器人上的投資超過300萬美元。陳從漢表示:「這些機器比人力更便宜、更精確、更可靠。機器人從未毀掉一批產品。」他帶著一絲苦笑補充說:「我希望未來能換掉更多人力。」

在整個中國南方沿海製造業地帶,成千上萬個與陳從漢所在工廠類似的廠家正在向自動化轉型。這是一場政府支援的、由機器人帶動的工業革命,其規模之浩大是世界從未見過的。自2013年以來,中國每年採購的工業機器人超過了其他任何國家,包括德國、日本和南韓等高科技製造業巨人。根據產業遊說組織——國際機器人聯合會(International Federation of Robotics,IFR)的說法,到今年底,中國將超過日本,成爲全球運用工業機器人最多的國家。IFR總幹事古德龍•利岑貝格爾(Gudrun Litzenberger)表示,中國顛覆性變化的速度是「機器人歷史上獨一無二的」。該組織的總部位於德國,這裏是世界上一些頂尖工業機器人製造商的所在地。

中國技術轉型仍有很長的路要走,目前中國每1萬名製造業工人只有36部機器人,相比之下德國爲292部,日本爲314部,南韓則爲478部。不過,中國已經在改變全球製造業的面貌。在這一過程中,中國正在引發更大層面的疑問:新興經濟體還能不能指望依靠傳統的發展道路(自18世紀英國工業革命以來發達國家曾依賴過的道路)致富?抑或機器人將會接手曾經讓數億人擺脫貧困的許多職位?

櫻奧廚具副總經理陳從漢:「這些機器比人力更便宜、更精確、更可靠。」

櫻奧廚具副總經理陳從漢:「這些機器比人力更便宜、更精確、更可靠。」政府推動的「機器人革命」

中國在工業機器人上的大舉投入,源自一個迫切的經濟問題。從上世紀80年代以來,隨著北京的共產黨統治者向全球貿易打開大門,龐大而廉價的勞動力幫助中國成爲全球最大的製成品出口國。迅猛的經濟成長令數億中國人擺脫了貧困,並隨著勞動者從農村遷居城鎮,轉變了中國大片地區的面貌。然而,日益壯大的中產階層和人口老齡化導致中國的薪資水準不斷攀升,削弱了中國的競爭優勢。中國的勞動力人口預計會從去年的10億降至2030年的9.6億,到2050年進一步滑落至8億。這在一定程度上是已經在2015年正式廢止的一胎化的結果。

近年中國的中央規劃者一直在推動自動化,作爲填補勞動力缺口的一條途徑。他們承諾提供慷慨的補貼(由地方政府發放),爲中國企業使用和建造機器人鋪平道路。2014年,中國國家主席習近平呼籲掀起一場「機器人革命」,首先改變中國,進而改變世界。他在對中國科學院(Chinese Academy of Sciences)的一次講話中表示:「我國將成爲機器人的最大市場,但我們的技術和製造能力能不能應對這場競爭?我們不僅要把我國機器人水準提高上去,而且要儘可能多地佔領市場。」

工業機器人價格大幅下降而能力穩步增加,加速了機器人在中國乃至世界各地的進軍。管理諮詢公司波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)預計,未來10年,工業機器人及其配套軟體的價格將下降20%,而它們的效能將以每年5%的幅度提升。

現年40多歲的創業家劉暉正在充分利用中國的機器人繁榮。2001年,他在廣東佛山(一座擁有700萬人口的工業城市)創辦了自己的第一家工廠,製造廉價電風扇。隨著企業逐漸壯大,他開始涉足正經的製造業,爲中國家電品牌生產零組件。後來,由於看到了不斷擴大的機器人市場中的機遇,他在2012年投身於新興的機器人世界。如今,劉暉從供應商(如瑞士-瑞典跨國集團ABB)進口機械臂,然後賣給中國製造商,並幫助把機械臂整合至客戶的生產線。這是一項高度專業化的業務。他的大部分客戶都是零組件製造商,他們爲中國知名家電品牌——如生產空調、冰箱等家電的美的(Midea)、格蘭仕(Galanz)——供應電動機及其他部件。

伊雪松機器人設備有限公司:機械手臂經過編程,以完成重複性的任務。

伊雪松機器人設備有限公司:機械手臂經過編程,以完成重複性的任務。過去一年,由於業務擴張速度非常快,以至於劉暉的工廠已經容不下正在裝配的所有機械。他不得不在廠房外臨時搭建棚子,存放用來支援一款2.3萬美元的ABB機器人的組件。「情況變化很快,」他說,「勞動力成本年年上升,年輕人不想像父母那樣在生產線上工作,所以,我們需要機器人來替代他們。」

典型的中國工廠畫面仍可在很多地方看到:長長的流水線上,成千上萬的工人埋頭操作縫紉機,或是將一個個組件插入印刷電路板。但這種製造模式正開始被一種更爲混合的畫面取代:只在幾個關鍵點上需要人工操作的半自動化生產線。

與此同時,中國正在扶持本土機器人製造商的發展。去年9月,在上海上市的塑膠工業機械生產商寧波弘訊科技(Ningbo Techmation)創立了一家子公司——廣東伊雪松機器人設備有限公司(E-Deodar),其生產的機器人比ABB、德國庫卡(Kuka)或日本川崎重工(Kawasaki)等跨國公司的產品便宜20%至30%。伊雪松的工廠設在佛山,廠內有咖啡館、放鬆區以及開放式生產線,看上去更像一家矽谷科技新創企業的辦公室,而非傳統的中國工廠。該公司35歲、頭髮豎起的技術總監張洪磊表示:「我們的全球競爭對手非常擅長製造機器人,但他們的成本較高,而且不是太懂本地客戶的需求。」

張洪磊計劃今年製造350臺鮮豔的綠色塗裝機器人,這些機器人將被用在塑膠製品廠,每臺售價在1.4萬至1.8萬美元之間;他希望3年後年產量達到3000臺。「我們必須迅速行動,因爲自動化是一項規模產業,」他說,「規模越大越好」。

國際機器人聯合會的利岑貝格爾認爲,購買了去年全球24萬臺工業機器人銷量中的6.6萬臺的中國製造商,基本上仍偏愛購買國際品牌。但她預計這種情況將改變,尤其是在中國政府近年全力支援國內機器人產業的背景下。「他們發展得非常快,」她說。

佛山市順德區經濟和科技促進局副局長張鵬

佛山市順德區經濟和科技促進局副局長張鵬在佛山市順德區政府大樓(這棟宏偉建築物的正立面用巨型石柱裝飾,被當地人稱爲「白宮」)裏,官員們正設法響應國家主席習近平主席的機器人革命呼籲。廣東省已宣佈,在2015至2017年向自動化產業投資80億美元。爲了響應中共節儉辦公的號召,順德區經濟和科技促進局副局長張鵬在這座大樓裏的辦公室最近縮減了面積。但工業自動化方面的預算未受影響。張鵬說,機器人對於克服勞動力短缺、幫助中國企業生產出品質更好、競爭力更強的產品至關重要。他以中國官員中不常見的直率口吻警告稱:「如果製造企業不升級,他們將無法生存。」

「與機器的賽跑」

中國政府對於在生產線上整合價格越來越低、效率越來越高的工業機器人的支援,對於面臨全球經濟疲弱和國內需求放緩的中國廠商來說是個好訊息。但是,機器人革命的效益並不是全球平等共享的。從印度到印尼,從埃及到衣索比亞,發展中國家長期以來一直希望效仿中國、以及更早實現經濟起飛的日本、南韓和臺灣:鼓勵農業人口進入製造出口商品的低成本工廠,從而刺激就業創造和經濟成長。然而自動化的崛起意味著,工業化爲下一批新興經濟體帶來的就業機會很可能少得多。「如今的低收入國家將不會有相同的可能性,即透過讓農場勞動者進入工資更高的工廠來實現迅速成長,」美國投行花旗(Citi)和牛津大學(University of Oxford)的研究員在最近發表的關於技術變革的影響的報告《未來不同於過去》(The Future Is Not What It Used to Be)中得出結論稱。

他們認爲,不斷上升的勞動力成本對中國而言是烏雲中的一道曙光,因爲它正在推動技術進步,就像18世紀英國工資上漲爲世界第一場工業革命提供推動力一樣。與此同時,常駐香港的花旗經濟學家蔡真真(Johanna Chua)表示,亞洲和非洲一些工業落後的經濟體面臨著「與機器的賽跑」:竭力趕在被中國等工業化經濟體日益壯大的機器人大軍消滅之前,創造足夠的製造業就業崗位。

現年45歲的印尼貿易部長湯姆•倫邦(Tom Lembong)是這個東南亞最大經濟體的政府內部主張自由化和改革的領軍人物,他意識到了這些風險。「很多人還沒意識到我們正在目睹機器人的飛躍發展,」他表示,「這是一個令人擔憂的大問題,我們要明白這場新的工業革命撲面而來的威脅。但是,我國的政界和商界精英仍然糾結於圍繞20世紀甚至19世紀工業化模式的辯論。」

印尼等國已經遭遇了哈佛大學經濟學家達尼•羅德里克(Dani Rodrik)所稱的「過早去工業化」。它描述的趨勢是,新興經濟體在收入遠未達到發達國家水準之前,製造業便開始萎縮。儘管過去15年印尼經濟迅速發展,但是其製造業佔經濟的比重在2002年便已見頂。分析師們認爲,部分原因在於印尼未能投資於基礎設施、貿易和投資政策不具競爭力,部分原因在於全球化。

羅德里克認爲,印尼永遠都不會出現中國或南韓所經歷過的那種迅速成長。「傳統上,製造業不需要太多技能,僱用大量人口,」他表示,「由於自動化的發展,製造業的技能要求顯著增加,工廠運轉所需的工人數量大幅減少。那些剩下的工人怎麼辦?他們成不了IT企業家和藝人;而如果他們在餐館打工,他們的工資將遠低於在工廠打工。」

每年有五家工廠離開印尼巴淡島的這個工業園

每年有五家工廠離開印尼巴淡島的這個工業園他認爲,機器人的普及使發展中國家更難搭上經濟成長的「自動扶梯」。這對印尼每年新增的估計200萬就業人口來說是個壞訊息。印尼總人口2.55億,其中40%的人口每日依靠不超過3美元度日。22歲的馬哈米•賈耶•倫班拉賈(Mahami Jaya Lumbanraja)正在工廠比較集中的印尼巴淡(Batam)島上找工作,他已經感受到了「過早去工業化」的影響。7個月來,他一直在巴淡島(距離繁榮的新加坡僅20英里)尋找工廠職位,但至今沒有碰上好運。身著褪色牛仔褲和灰色帽衫、臉上掛著可愛笑容的倫班拉賈稱,儘管他有在禧瑪諾(Shimano,生產自行車變速器和釣魚用具的日資製造商)一年的工作經驗,但他的經驗不足以使他得到比初級工更高的職位,而求職者的人數遠多於空缺崗位。「我能靠街頭表演和幫朋友幹建築活賺點錢維持生計,但是我必須得到一份正式的工廠工作,才能存下足夠錢,以後開一家自己的小店,」他表示。巴淡島的工資水準——月均230美元左右——是倫班拉賈在其家鄉棉蘭市(Medan,位於蘇門答臘島)能賺到的收入的兩倍。所以他覺得自己必須在巴淡島堅持下去,一定要找到工作。

每天約有700名20歲上下的印尼年輕人到巴淡民都工業園(Batamindo Industrial Park)的社區中心找工作,倫班拉賈是其中之一。2月,一家日資電線廠在那裏招聘80個崗位,但吸引了3000人前來申請。當時聚集的人太多,以至於工廠高階主管起初還擔心是勞工抗議。

馬哈米•賈耶•倫班拉賈是每天赴巴淡民都找工作的700名印尼人之一

馬哈米•賈耶•倫班拉賈是每天赴巴淡民都找工作的700名印尼人之一巴淡民都工業園是新加坡投資者和印尼投資者的合資項目,1990年創立時得到兩國時任領導人——李光耀(Lee Kuan Yew)和蘇哈托(Suharto)的支援。該工業園的初衷是展示印尼工業化戰略,結果卻成爲該戰略各種失誤的象徵。近年來,平均每年有5家工廠離開該工業園,遷往其他國家。在2000年鼎盛時期,整個園區有8萬名僱員,如今則只有4.6萬人——儘管這裏的工資只有中國廣東省水準的三分之一至二分之一。

畢業於哈佛大學的倫邦在去年8月被任命爲印尼貿易部長之前,在新加坡經營著一家自己的私募公司。他表示,印尼政府決心著手解決導致印尼經濟凋敝的兩大核心問題:基礎設施薄弱和監管過度。

但一些人指出,現在改革爲時已晚。中國在快速工業化時期,大力投資建設現代化的公路、鐵路和港口等支援國內製造業發展的基礎設施。相比之下,巴淡民都工業園總經理Mook Sooi Wah表示,巴淡島以及印尼其他許多地方的基礎設施「從上世紀70年代以來沒有多大變化」。

根據國際機器人聯合會2014年整理的最新數據,印尼的「機器人密度」實際上略高於中國,儘管鑑於中國政府在大力推動自動化,自那以來情況可能已經發生了很大變化。這種異常現象主要是由於中國的製造業勞動者隊伍規模比印尼大得多,印尼政府至今沒有推動工業自動化的計劃,也沒有提供任何支援。

印尼的監管流程與其基礎設施一樣過時。最近,由於一項旨在堵住非法採伐木材出口管道的規則,一家造紙廠發運的一批正當貨物被海關扣留在巴淡港。即便是熱愛巴淡島的人士也對諸如此類的問題憤怒不已。

德國製造業老將斯蒂芬•羅爾(Stefan Roll)上世紀90年代中國工業起飛時期曾在中國工作。他如今很享受在印尼的生活和工作,但他擔心印尼正在錯失「黃金機遇」,無法以足夠高的效率在全球舞臺上展開競爭。「當你和跨國公司打交道時,時間就是金錢,」羅爾在帶著記者參觀他在巴淡島的新工廠時說道,該廠爲雀巢(Nestlé)組裝咖啡機。「但你必須有很好的道路和基礎設施才能從事『即時製造』。」

儘管沒什麼人懷疑發展中國家面臨著深刻挑戰,但不是所有人都這麼悲觀地看待這種兩難困境。由於印尼、印度等國的工資水準比中國低很多,加上它們的人口相對年輕,一些分析師認爲這些國家應該能夠吸引勞動密集度較高的產業,比如服裝生產,這些行業還不適合普及自動化。

「隨著中國向產業鏈上方移動,它實際上在向東南亞和印度輸送大量機遇。」滙豐(HSBC)駐香港的機器人行業分析師周正峯(Anderson Chow)表示。

波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)的製造業專家哈爾•西爾金(Hal Sirkin)表示,從印度這樣的經濟體的視角看,「在他們有10億人可以廉價地生產東西的時候」,搞自動化沒什麼意思,因爲那會推高產品價格。他和其他一些技術樂觀派認爲,在中期內,自動化也將爲新興經濟體開闢新的業務領域,緩解就業崗位被自動化取代的影響。

「我們認爲你會看到更多的本地化,而不是更大的規模。」西爾金說道,「我可以開家工廠,改變軟體,製造各種各樣的東西,每批產量達到500萬或是1000萬件,而不是幾億。」

但牛津大學的就業和科技業專家卡爾•弗雷(Carl Frey)警告說,如果不提供更好的教育和培養更多技能,發展中國家將難以利用製造業進步所帶來的好處。

「科技日益以技能爲底子,」他說,「許多發展中國家並沒有形成熟練工人羣體,所以他們不是很擅長採用這些新技術。」

透過用機器人切割木板和在木板上打孔,尚品宅配這家工廠將生產率提高了40%

透過用機器人切割木板和在木板上打孔,尚品宅配這家工廠將生產率提高了40%自動化的負面後果

中國本身也不能避免自動化的負面後果。中國14億人口中仍有40%以上居住在農村,許多人生活貧困,他們從城市經濟發展奇蹟中受益很小。

但中國政府確信,促進尖端製造產業發展的好處將大於潛在就業崗位流失的損害。北京方面去年宣佈了一項工業戰略,即《中國製造2025》,其宗旨不只是提升中國工廠的技術實力,還要支援中國品牌在國際上的發展。

滙豐分析師周正峯表示,隨著中國企業努力擴大出口以緩解國內市場放緩的衝擊,它們很可能會更關注產品質量:「這往往意味著它們採用涉及機器人的更先進的生產流程。」

每年,企業收回機器人投資所需的時間——即「投資回報期」——都會大幅縮短,使自動化投資對中國小企業和工廠具有更大吸引力。以中國汽車製造業爲例,花旗分析師的計算顯示,2010年到2015年,焊接機器人的投資回報期已從5.3年降至1.7年。到2017年,投資回報期預計會降至僅1.3年。

佛山尚品宅配副總裁黎幹

佛山尚品宅配副總裁黎幹自動化並不是僅僅把更便宜、效率更高的機械臂投放到生產線上。尚品宅配家居股份有限公司(Shangpin Home Collection)生產和銷售定製傢俱。該集團副總裁黎幹表示,更大的機遇在於把產線第一線的機器人和來自客戶以及自動化物流系統的實時數據融合到一起。

得益於機器人的使用,尚品2014年在佛山投產的工廠的產量比前一家工廠提高了40%,儘管僱傭人數減少了20%。今年晚些時候,尚品最新、最大的生產基地將會投產。尚品希望,僅僅增加一倍人手,便把產量增加3倍,辦法就是使用更多機器人在產線裏搬運物料,並幫助把產品裝入發運集裝箱。

爲該公司不同規格的牀、衣櫃和其他定製傢俱所用的木板鑽孔,過去是一道艱鉅、有時還有危險的工序。如今,一名工人只需要撿起每塊木板,掃描條形碼,把木板放到一條輸送帶上,由其傳遞給機械臂。成品返回到另一條輸送帶上。中間的工序非常複雜:尚品不得不設計一種裝置,以確保每塊木板都排列正確,能夠被機械臂抓到,木板鑽孔要求預先編程並記錄到一個條形碼中,因爲那些機器人尚不具備人工智慧。黎幹指出,人類管理和決策仍是至關重要的。「自動化只是一道技術工序,更重要的是我們對於如何最好完成工序的思考,」他說。「每次改動什麼的時候,我們都會問:人還是機器人,用誰來做這個更有效?」

波士頓諮詢集團預測,在中國、德國、日本、南韓和美國的推動下,到本十年結束時,由先進機器人承擔的任務比例將從目前的8%上升至26%。這5個國家的機器人購買量將佔到全球購買總量的80%。波士頓諮詢集團的西爾金說,自動化的快速普及可以跟「人類學習曲線」和摩爾定律(Moore』s Law)之間的差別相提並論。摩爾定律認爲,運算能力每18個月至2年就會提升1倍。「即便你很優秀,人的生產率充其量每10年能夠提高1倍。」他估計,相比之下,研究人員可以讓機器人每4年把生產率提高1倍。「複合增長率意味著,隨著時間推移,這會產生很大的差別。」

隨著中國等領先工業國製造出更多、更好的機器人,它們可以承擔的任務將會增多。比如,長期以來,肉類加工一直被認爲是機器難以掌握的一種技能,因爲這需要細膩的手眼配合,以及對不規則形狀肉塊的處理。但西爾金觀察到,機器人能夠以比人高得多的效率把肉塊上的肥肉剔掉,得益於成本更低、反應更靈敏的傳感器。「用機器來做這個在經濟上變得可行,因爲你可以多省下3%或4%的肉,而那在一條生產線上是有很大價值的,你可以在生產線上快速移動。」

「有些事情,人比機器人做得更好,」他接著說。「但這類事越來越少了。」

本文作者爲英國《金融時報》駐華南記者,曾任FT駐印尼記者

照片由Zeng Han和穆罕默德•法德利(Muhammad Fadli)提供

譯者/何黎

斯圖爾特•錢伯斯(Stuart Chambers)在土耳其海岸外平靜的航海假期被一個人打斷了——這個人就是孫正義(Masayoshi Son),他在武裝護衛的陪同下找到了錢伯斯,還帶來了對英國知名科技公司ARM控股(Arm Holdings)的收購要約。

富有魅力的孫正義是軟銀(SoftBank)創辦人,他將這家日本公司打造成了跨國電信及網路企業集團。爲見到ARM董事長錢伯斯,孫正義來到了土耳其海濱度假勝地馬爾馬里斯(Marmaris)——土耳其總統上週五正是從這裏倉皇離開,去處理一場政變圖謀。

由於不久前伊斯坦布爾機場遭到了恐怖襲擊,孫正義在安保人員的陪同下搭乘私人飛機而來。7月3日,當他們坐在波光閃閃的地中海之濱時,錢伯斯毫無防備地收到了孫正義提出的正式收購要約。

始於海濱Pineapple餐廳一頓耗時很長的午餐換來了孫正義13天後的勝利。本週一抵達倫敦時,58歲的孫正義公佈了以全現金243億英鎊對總部位於劍橋的ARM進行友好收購的協議。

這筆交易將是亞洲對英國企業規模最大的一筆收購,是歐洲迄今最大的一筆科技交易,也是孫正義自1981年創立軟銀以來進行的最大一筆收購。

孫正義在交易宣佈前一天曾致電英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)及財政大臣菲利普•哈蒙德(Philip Hammond),以確保英國政府不會設置任何障礙。他列出了一系列打算(已在一系列閃電談判中達成一致),包括一項具有法律約束力的承諾——將ARM在英國的就業崗位擴大一倍。

孫正義策劃職業生涯這次最大的賭博已有一段時間,他曾在一次採訪中對英國《金融時報》表示,自己對ARM傾慕已久。採用ARM設計的晶片每年出貨量達150億枚,該公司已主導了智慧型手機市場。自信的科技佈道者孫正義認爲,ARM將在下一波科技大潮(所謂物聯網)中發揮至關重要的作用。

在倫敦海德公園(Hyde Park)附近的四季酒店(Four Seasons)裏,孫正義表示:「每一盞路燈都將與網路相連,沒有車經過時可以省電。所有汽車都將實現互聯,無人駕駛汽車(將)安全得多。萬物都將互聯互通,那最大公約數是什麼?就是ARM。」

甚至在2012年收購美國行動運營商Sprint前,孫正義就考慮過收購ARM。那筆200億美元的收購不但未成爲一筆交易傳奇,反而成了軟銀的「汙點」——先前,美國監管機構阻止了Sprint與對手T-Mobile計劃中的合併。但孫正義一些其他「瘋狂想法」幫他籌集到了收購ARM的現金,也讓人覺察到他正在醞釀一個大動作。

大概三個月前,軟銀收購了ARM 1.45%的股份(先前未公開)。

6月初,軟銀表示,將透過出售中國電子商務集團阿里巴巴(Alibaba)的部分股份籌集100億美元,這是軟銀首次用其在2000年僅以2000萬美元購得、如今價值約600億美元的這筆投資來進行任何套現。幾周後,軟銀以86億美元的價格向中國網路集團騰訊(Tencent)出售了所持《部落衝突》(Clash of Clans)手遊開發商速波賽爾(Supercell)的多數股份。

許多投資者當時以爲,這些現金會用於支付軟銀1120億美元的鉅額債務,孫正義的親信曾暗示,收購ARM的決定導致了孫正義的準接班人、谷歌前高階主管尼克什•阿羅拉(Nikesh Arora) 6月22日的突然辭職。

當時,阿羅拉對英國《金融時報》表示,他是在孫正義宣佈不再打算按計劃於2017年退出公司經營之後決定辭職的。孫正義曾向阿羅拉表示過自己對ARM的傾慕,但目前尚不清楚是不是試圖收購ARM的決定加劇了兩人間的緊張關係。阿羅拉辭職後,孫正義加快了收購進程。但6月24日凌晨公佈的英國退歐決定使他的計劃遇挫。

奇怪的是,公投結果卻讓ARM股價飆升,抵消了匯率變化爲收購者帶來的所有潛在好處。由於英鎊兌美元和日元匯率出現暴跌,投資者紛紛湧向優質英國公司——尤其是那些利潤主要以美元計價的公司。

不管怎樣,英國退歐對孫正義的思考並沒產生太多影響。他在交易後用日語對記者說:「做這個決定時,英國退歐在我腦子裏連0.1%的分量都沒佔到。」

他當時的下一步計劃是邀請ARM在矽谷的首席執行西蒙•西格斯(Simon Segars)共進晚餐,時間爲6月下旬,地點則定在孫正義位於矽谷阿瑟頓地區的宅第。

他得出,西格斯對物聯網的設想與自己一樣,因此在收購後應該繼續讓他運營ARM。

西格斯也參加了在馬爾馬里斯的會面,同樣在場的還有軟銀國際(SoftBank International)的首席財務長阿洛克•薩馬(Alok Sama)。就在那次會面中,第一次報價被意外提出。

錢伯斯領導的ARM董事會隨後請來高盛(Goldman Sachs)和瑞德(Lazard)做顧問。幾天後第一次報價被拒絕了,隨後提出的一次報價也被拒絕。

孫正義預感自己勝利在望,於是決定在上週二(局勢明確梅將成爲英國新任領導人的時候)飛到倫敦敲定這筆交易。瑞德位於梅費爾區辦公樓的七層被騰出來,分別代表孫正義和錢伯斯的談判雙方各精選出數人,佔據了居於兩方各自商議區域中間的一間房間。孫正義直接向錢伯斯提出了第三次報價,錢伯斯拒絕這一報價,回覆了一個更高的數字。

孫正義覺得這筆交易可能會黃,他離開了這棟大樓,回到海德公園旁的豪華酒店伯克利(The Berkeley),讓緊張的氣氛降溫。

一位參與談判的顧問表示:「ARM標價有誤。」孫正義的報價已高於預算,他不得不「劃出底線」。

沒多久,錢伯斯邀請孫正義到附近另一家高級酒店萊恩斯伯勒(The Lanesborough)。雙方恢復友好,兩名董事長也達成一致:以每股17鎊的現金價格收購ARM,另付每股4便士的紅利。這一收購價比ARM上週五收盤價高43%。

孫正義的顧問團隊(包括精品投行The Raine Group和Robey Warshaw,以及日本瑞惠證券(Mizuho Securities))接下來開始與ARM的顧問合作起草最終條款。然後他們又花了幾天時間將收購所需的243億英鎊從日元和美元轉換成英鎊,以符合英國的收購守則。

內部人士曾擔心這筆龐大的交易會走漏訊息,在一個高度敏感的時刻引起政界人士對一個外國買家的警覺。但到了週一早間交易訊息傳出的時候,事實讓他們放下心來——交易成功達成,訊息也沒有提前走漏。經歷了兩週的戰鬥後,這筆將震驚科技業的交易獲得了宣佈。

東京投資者的第一反應就是讓軟銀股價跌了10%。不過,孫正義做出這筆其職業生涯的最大賭博,從來不是爲了博取短期利益。

孫正義說:「大多數時候,當我作出一個大動作,人們說我瘋了。但我考慮的不是如何能錦上添花……我考慮的是20年後的事情。」

詹姆斯•豐塔內拉汗(James Fontanella-Khan)、Yukako Ono、約翰•加普(John Gapper)補充報導

譯者/何黎

去年這個時候,Uber(Uber)首席執行長特拉維斯•卡蘭尼克(Travis Kalanick)正在風塵僕僕地爲Uber中國(Uber China)籌資,尋求拿下中國市場,他形容這個市場是「對Uber而言最大的未開發機遇之一」。

卡蘭尼克親自監督Uber在中國的成長,他多次前往中國,去年有近五分之一時間在中國度過。他宣佈相關計劃,擬分階段把Uber擴張至50個城市和100個城市。

然而,Uber突然決定將其中國業務單位出售給競爭對手滴滴出行(Didi Chuxing),突顯了幕後展開的代價極其高昂的角力。爲了贏得市場份額,兩家公司都投入大筆資金補貼司機和乘客,其中Uber每年支出10億美元以上。

根據兩個死對頭之間的和平協議,Uber和滴滴將相互持股。該協議標誌着Uber首次在一個海外市場認輸告退。

出售Uber中國(先前其承受著Uber所有經營單位中最慘重的損失)是讓Uber邁向盈利的一步,併爲該公司聚焦於雄心勃勃的技術項目(如測繪、遞送和無人駕駛汽車)掃清了道路。

這筆交易還指向一個拼車新時代的開始,在這個時代,整合(而非擴張)可能成爲主流。

過去兩年期間,空前大量的資本被投入世界各地的網約車企業,引發了雷同服務之間的激烈競爭。

Uber和滴滴是近期兩個最積極的籌資人,實現了250億美元的籌資總額,其中大部分在過去一年籌得。

由於網約車是一個贏家通喫的市場(擁有最多司機和乘客的公司具有優勢),因此許多公司把自己的風險資金投入面向乘客的高額補貼。

然而,既然Uber和滴滴叫停了它們在中國的死磕,承認這些補貼戰爭不可持續(就連資本最充足的公司也不例外),那麼其它公司更有可能效仿。受到較大壓力的公司將包括Uber在美國的規模較小的競爭對手Lyft,以及正在印度與Uber大打補貼戰的Ola。

Uber與滴滴達成的交易也表明,相比市場領軍者的誘人前景,處於第二位的網約車公司的投資者更難得到同樣超大的回報。

出售Uber中國後,Uber將獲得一類新的滴滴股票,這部分股權將帶來18%的經濟權益和6%的投票權。

根據最新一輪籌資使滴滴達到的280億美元估值,這部分股權價值約50億美元,取決於如何計算得出經濟權益。Uber中國的其他投資者也得到小筆股份。

這些條款可能被視爲令人失望,因爲Uber已向在華業務投入逾20億美元自有資金,且之前提到Uber中國的估值達到70億美元。Uber中國的其他投資者——包括百度(Baidu)——總共將獲得滴滴不到1%的股權。

然而,這筆交易確實提供了一條體面的退路,先前一段時期越來越明顯的是,Uber不太可能在中國勝出。

當Uber在2014年首次進入中國市場時,卡蘭尼克曾稱其弱勢地位是吸引力的一部分。

「每當我們被捲入一場關於我們在華努力的討論,多數人認爲我們要麼幼稚,要麼瘋了,或兩者兼而有之,」他週一在Facebook發文寫道,「那時我們當然有不同的看法。」

然而,當中國最大的兩家網約車企業——滴滴和快的(Kuaidi)——在去年初合併後,Uber在中國的任務變得困難得多。之前滴滴和快的彼此展開激烈競爭,但在合併後,它們集中火力對付Uber。

Uber的回應是向市場投入更多補貼,促使出行量激增,推動中國的幾個城市成爲Uber在全球業務最繁忙的市場。

但是,即使在經過多年的快速成長後,Uber還是敵不過滴滴,後者在400多箇中國城市運營,每週提供1億次出行。Uber在60箇中國城市運營,每週提供4000萬次出行。

更重要的是,滴滴超高金額的最新一輪籌資表明,該公司擁有強大資金實力,能夠持續媲美Uber可能投入中國的無論多少補貼。

今年6月,該公司透過股份和債務從投資者處籌資70億美元,包括來自蘋果(Apple)的不尋常的10億美元投資。不甘落後的Uber從沙烏地阿拉伯的主權財富基金籌資35億美元,併發行了11.5億美元的高收益債券。

然而,壓垮Uber的最後一根稻草可能是中國的網約車法規,《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》上週正式將網約車服務合法化。

雖然這些規則比以往的版本寬容得多,並得到Uber和滴滴兩家的公開歡迎,但它們也包括一條禁止以低於成本的費用提供出行的規定,實際上禁止了補貼做法。此舉將叫停Uber當前在中國實行的模式。

這些規則也讓各城市對拼車服務擁有更大控制權,此舉可能使擴張進入新的城市變得更加繁瑣。

滴滴完成最新一輪籌資後,有關滴滴和Uber可能達成交易的說法在最近幾周變得認真起來。一名知情人士透露,來自Uber投資者的壓力也不斷蓄積,他們擔心該公司在一場打不贏的戰爭中燒掉太多資金。

協議條款似乎表明,這不僅是一筆財務交易,也是一個戰略聯盟,這兩家公司都在對方的董事會獲得席位。這使得滴滴處於既是Uber投資者、也是Lyft投資者的不尋常地位;滴滴在去年入股Lyft。

Uber與滴滴之間新聯盟的一個關鍵問題是,這兩個宿敵將以何種密切程度合作。如果滴滴決定擴張至中國(目前這是其唯一市場)以外,這個問題可能特別微妙。

對於Uber,這筆交易爲卡蘭尼克所稱的「非理性」的補貼助推的擴張時期畫上句號。它將讓該公司騰出資源專注於新技術方面的投資。一個更理性的時代可能即將開始。

譯者/和風

「凜冬將至」。

2016年8月24日,銀監會等四部委聯合發佈了《網路借貸資訊中介機構業務活動管理暫行辦法》(以下簡稱「網貸新規」),業內頓時哀鴻一片(但CEO們又很快公開發聲表示對監管的擁護),在美國上市的網貸平臺宜人貸的股價,當天更是大跌22%。相比於2015年12月28日發佈的徵求意見稿,正式發佈的網貸新規總體上更加嚴厲,其中的十三條紅線更加細化、明確,可謂刀刀見骨,而限制單一借款人借款總額使得絕大多數網貸平臺都面臨需要同時調整資金端和資產端的問題。

行業和監管機構的反覆博弈

創業融資的「資本寒冬」出現後,P2P的冬天是不是也要來了?網貸新規對P2P平臺來說,是「爲你好」還是「要你命」?資訊中介的定位是否符合P2P行業的實際情況?本文試圖從立法的發展和資訊中介平臺的異化來回答這些問題。

從第一家P2P平臺於2007年在中國開始運營開始,整個行業已有9年多的發展歷史,並呈加速度發展的趨勢。我還清楚記得在數年前代表風險投資基金對成立較早的一家P2P平臺進行盡職調查時,無論是成長速度,還是平臺的合法性,都讓「敢喫第一隻螃蟹」的風險投資機構感到疑慮重重,並放棄了投資。而早在2011年銀監會就曾就P2P專門發佈通知(參見中國銀監會辦公廳《關於人人貸有關風險提示的通知》,當時還把P2P翻譯爲「人人貸」)提示風險,並要求銀行採取相應措施避免風險傳遞至銀行,可見銀監會早先就關注到了P2P行業可能存在的問題。而且其中提到的七條風險現在看來也並不算過時,且這些風險後來均有實際發生。(摘錄如下:一是影響宏觀調控效果。二是容易演變爲非法金融機構。三是業務風險難以控制。四是不實宣傳影響銀行體系整體聲譽。五是監管職責不清,法律性質不明。六是國外實踐表明,這一模式信用風險偏高,貸款質量遠遠劣於普通銀行業金融機構。七是人人貸公司開展房地產二次抵押業務同樣存在風險隱患。)

儘管P2P平臺早期發展並不算很快,但當民間金融的需求遇到了網路的發展,就勢不可擋,在2013年(即業界所說的網路金融元年)之後,P2P平臺迎來了和當年團購平臺「千團大戰」一樣的野蠻生長期,既有平臺拿到數億元的融資,也有平臺倒閉、跑路,給投資者造成了巨大的損失。

而在這個階段,由於P2P作爲新事物且涉及網路和金融等多個領域,政府部門對P2P採取了比較寬容的態度,並沒有急於立法,而是不斷地進行調研,並指出行業的紅線。雖然具體的紅線有多次調整,但總體上都是圍繞不能自融、不能自擔保、不能建資金池,要做資訊中介,和網貸新規列舉的紅線在內在邏輯上是完全一致的。

2013年8月和2014年5月,多個部委根據國務院批示組成的「網路金融發展與監管研究小組」和銀監會就已經開始對網路借貸行業進行調研,走訪了規模較大的幾家P2P機構。2015年1月20日銀監會宣佈進行機構調整,新設普惠金融部,下設網貸研究處負責對P2P進行實際調研。而2015年7月18日發佈的十部委《關於促進網路金融健康發展的指導意見》(以下簡稱「互金指導意見」)是一份里程碑式的檔案,一方面P2P的定義和定位在該意見中首次明確,另一方面也明確由銀監會對P2P業務進行監管。該意見出臺後,銀監會組織了專家、從業者、地方監管部門進行座談,向有關部委徵求意見, 5個月以後與工信部、公安部、網信辦共同發佈了徵求意見稿。尤其值得關注的是,銀監會官方還同時發佈「主要內容說明」以及「有關問題的解答」對規章內容進行詳細說明,這是金融立法領域非常罕見的情況。而後根據前述各方意見,銀監會對《P2P管理辦法》進行調整和完善,除了官方新聞稿以及「答記者問」,相關負責人在新聞發佈會上又對P2P行業的諸多問題作出了回應,對於部門規章來說同樣不多見。

我之所以不厭其煩的說明監管部門在網貸新規出臺前做的事情,並不是想論證其立法態度有多麼認真,而是要說明這一立法不同於以往的「關門立法」,是行業和監管機構反覆博弈的結果。監管機構在鼓勵創新、靜觀其變的過程中明顯感到了網路借貸風險的放大和擴散,十三條紅線和借款總額的限制也可以說是「被逼出來的」。如果沒有e租寶和諸多跑路平臺帶來的巨大風險,網貸新規恐怕也不會如此嚴厲。

P2P在中國的異化

這裏就要指出P2P在中國的異化問題,而這一點也是從業者、監管者和研究者的共識,即中國的P2P和國外主要發生在個人和個人之間的P2P有較大差別,其形式發生了很多變異,以至於在實踐中幾乎可以對接任何標準化或非標準化的線下資產,無論是房貸、車貸、票據,還是典當、保理、融資租賃,只有想不到,沒有設計不出來。

P2P在中國的異化還是符合邏輯的,因爲無論是P2P平臺難以獲取個人徵信數據,還是企業的融資需求體量壓倒個人消費,都導致原生態的、美式的P2P在中國很難發展起來。但問題在於,平臺在異化的過程中,也一定會逐漸脫離資訊中介的定位(其實這一定位無疑對平臺來說是最安全、法律上責任最低的),一方面去向投資者作出本息擔保,一方面又要介入資產端,進行期限和金額的拆分,並巢狀上各種結構。

當監管部門把P2P定位於資訊中介時,明顯是希望已經異化的P2P迴歸到其最初的形態,因爲這一形態即便發生風險,也是分散的、小額的風險,而不是系統的、擴散的風險。但這一定位有一些問題需要回答,資訊中介平臺是會大量共存,還是最後集中到幾家?資訊中介是否有必要存在上千家?從網路其他領域最後往往是雙寡頭或者三巨擘喫下70%的市場份額來看,P2P迴歸資訊中介對於絕大多數中小型平臺是非常不利的,如果監管執行到位的話,團購領域「千團大戰」之後的局面有可能再次上演。

從實踐看,各家P2P平臺在獲取新用戶上越來越同質化,而用戶的需求也大體相同(高收益、低風險、易變現),之前的差異化主要在資產端,很多垂直型的中小P2P平臺都依靠特定資產的高收益(但有可能是無法持續的)來吸引用戶。但隨著網貸新規中負面清單的明確和最高投資金額的限制,之前資產端的很多做法也會變得不合規,這對於中小型平臺而言尤爲不利,因爲他們獲取用戶信任的成本更高。這樣看來,P2P迴歸資訊中介的過程,客觀上也是行業整合的過程。

從最早對P2P的風險提示,到央行、銀監會官員對於P2P業務紅線的反覆強調,從互金指導意見到網貸新規,監管機構對於「資訊中介」屬性屢次重申,對風險控制、資訊披露、消費者權益保護的要求則愈發嚴格。筆者認爲,目前P2P平臺的異化這一行業發展的上半場已經結束了。接下來的下半場,按照網貸新規這一劇本的設定,應該是P2P平臺迴歸資訊中介的過程,讓我們拭目以待。

(作者王新銳、羅爲、郭君磊均爲北京市安理律師事務所高級合夥人,李思文、梁澤宇對本文亦有貢獻,本文僅代表作者觀點,責任編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)

從今年一月份開始的的新能源車騙補調查日前正式發佈了調查結果,大家都說,這是新能源汽車市場的「分水嶺」。

9月8日,財政部發布了了一則通報,稱對90家主要的新能源汽車企業進行了專項檢查,共涉及2013到2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛。並列出了作爲典型騙補案例的五家企業:蘇州吉姆西、蘇州金龍、深圳五洲龍、奇瑞萬達貴州客車以及河南少林客車,涉及新能源汽車補貼金額10.1億元。工信部對這5家企業停止執行中央財政補貼,並對吉姆西取消整車資質,要求其他4家把問題車輛從推廣目錄中剔除,追回補貼資金。

隨後,一份號稱「完整版」騙補車企名單開始在網上流傳,根據這份名單,被調查的90多家企業中有70家企業存在騙補和違規謀補行爲,涉及補貼金額92億,官方對此並沒有作出回應。

一般來講,新能源汽車騙補分爲「有牌無車」、「有車無電」及「標識不符」等幾種。除了騙補之外,還有一種情況是違規謀補,即把新能源車賣給關聯企業而非用戶,或者賣給終端用戶之後被閒置。

科技部部長萬鋼在一次公開演講中透露,2009年到2015年中國累計生產新能源汽車49.7萬輛,在全球新能源汽車銷量中佔比超過30%。其中2015年產量超過37萬輛。而同年,美國新能源車的銷量是12.304萬臺,累計銷售40萬輛左右。中國成爲新能源汽車市場上的銷量冠軍。

但是,一紙通報,證明之前在業內風傳的新能源車騙補傳聞確有其事,而財政部「其餘名單不予公佈」的表態,或也表明,已公佈的五家車企可能只是騙補隊伍的「冰山一角」。這讓年初對「銷量冠軍」的歡呼聲顯得有些尷尬。

錯誤的補貼「靶向」

目前針對新能源車騙補事件的反思,大部分都集中在探討如何補上補貼認定和發放程式中的漏洞上,大多數業內人士並不願意對行業補貼進行完全否定。

對特定行業進行補貼,以促進新興產業發展,優化本國產業結構,這在各國都不少見。單就新能源汽車這一行業,各國的扶持手段也花樣翻新,但總體上是以減稅政策爲主。

比如,美國和日本的新能源車補貼政策,主要透過減稅以及包括充電設施補貼在內的基礎設施補貼進行。但像中國這樣直接而粗放地進行鉅額「消費補貼」的比較少見。查詢既往數據可以看到,在2013到2015年的補貼政策中,以純電動客補貼分爲三檔:6-8米補貼30萬元,8-10米補貼40萬元,10米以上補貼50萬元,地方補貼按照與國家1:1配比。在2015年,一輛6-8米的純電動客車,國補加地補可以拿到60萬元左右。

這樣的補貼方式導致補貼金額直接沉澱到了銷售端,錯誤的補貼「靶向」導致的後果是企業縮短研發流程,只求產品快速進入市場。產品技術仍不成熟的企業,爲了得到補貼會盲目將產品推向市場,甚至想方設法,或在銷售量上造假,或者將產品賣給關聯企業後閒置,騙補和違規謀補由此而來。

行業補貼的副作用

似乎有補貼的地方就有騙補現象存在。農業、光伏等傳統產業騙補已是老生常談。就拿國產動畫來說,在國家層面呼籲推動動漫產業的背景下,各地方政府爲了爭取相關項目落地,除了給予稅收優惠外,還會按分鐘數對國產動畫進行補貼。在補貼的刺激下,一大批粗製濫造、只求上映不求票房的動畫作品紛紛上市,更把觀衆推向了進口動漫的懷抱。

補貼創造出來的需求終究是「僞需求」。就現在的新能源汽車市場來看,無論是補貼帶來的市場繁榮「幻象」,還是普通汽車限購帶來的政策導向型需求,都是對市場機制的一種扭曲,會導致企業對市場狀況的誤判。

但「消費補貼」所養成的行業依賴,後果可能遠比誤判市場要嚴重。政策補貼不可能永遠存在,一旦企業的盈利不依賴「用腳投票」的消費者,而是依賴政府補貼,自然不會花太多心思在爭奪市場上,更別提研發和創新。單純由於政策的輕率或粗放而迅速擴張的生產鏈條,一旦補貼減少或驟然退出,就有陷入崩潰的可能。

讓政策的歸政策,市場的歸市場,產業政策的制定要相對謹慎,充分考慮市場規律,纔不會擾亂行業正常發展。新能源車市場真正開始繁榮的那一刻,不可能因爲財政補貼或者車輛限購政策,甚至民衆環保意識的增強而提前來臨。只可能是在市場的殘酷拼殺中,企業找到自己的商業模式,解決了普通消費者對價格、安全和續航等剛性需求後自然到來。

這個節點不可能因爲補貼扶持而提前到來,卻有可能因爲錯誤的補貼方式而被「揠苗助長」,提前透支生產力。

(責任編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)

中國國慶假期結束的第一天,北上廣深四地同時出臺了當地網路預約出租汽車經營服務管理的「落地細則」徵求意見稿。這次各地出臺新規,是對於交通部之前網約車新政的落地,會切實影響到網約車的發展與民衆利益。因此,受到較大關切。然而,令人遺憾的是,新規異常嚴苛,完全與改革和社會期待背道而馳,引起輿論劇烈反彈。

地方化政策的「軟抵抗」

此次四地新政,北京上海均要求本地戶籍,廣州深圳相對寬鬆,僅要求持有居住證。除了對人的要求,對車的要求也異常嚴格,不但要求本地車牌,加裝GPS硬體,還要求是2.0L或1.8T排量、軸距不小於2700毫米;除此之外,各地新規還規定了複雜的申請網約車司機資格的流程。

簡單的說,四地的新政透過提高車輛價格、增加硬體成本、減少合格司機潛在數量、增加審批流程複雜度等措施,將全面減少網約車的供給,推高網約車的價格,保護計程車公司的利益,但卻會使民衆重回打車難的局面。諷刺的是,前段時間,輿論在嚴肅而真誠地爭論「滴滴與Uber合併之後是否會漲價」,現在大家才驚覺幼稚,原來,不顧一切要推高價格的,是政府相關部門。

這些政策,不但觸犯民意,也涉及就業歧視,違反勞動法、行政許可法,相關論述很多,不再累述。更值得探尋的是,從交通部的徵求意見稿,到各地新規,專車新政的翻雲覆雨,所體現出來的系統性「軟抵制」——地方相關部門不反對改革,但是,卻透過地方化的政策來進行軟抵制,化廟堂之上的改革意願於無形。

首先,這種抵制來源於交通部留下的空間。之前交通部的新政的徵求意見稿,也引起較大批評,在後來的暫行辦法中,去掉了很多保守的、不合時宜的東西,受到社會的歡迎。

在交通部發佈網約車管理辦法的徵求意見稿時,就要求網約車「車內設施配置及車輛效能指標應明顯高於主流巡遊計程車」。在隨後的輿論壓力下,這一條被取消,在新的暫行辦法中,僅要求「車輛技術性能符合運營安全相關標準要求」,不過,緊接其後留了一個小尾巴,表示「車輛的具體標準和營運要求,由相應的出租汽車行政主管部門,按照高品質服務、差異化經營的發展原則,結合本地實際情況確定」。正是在這一個尾巴的空間之下,藉着「地方實際情況」,交通部基於改革意願與輿論壓力而去掉的條款又捲土重來。

在中國的政治現實中,「地方實際」這四個字,往往是改革的障礙。地方政府與中央的改革意願隔得更遠,感受到的壓力更小,同時,又有著熟悉地方特殊情況的理由,比起北京城裏的部委,操作空間與躲閃空間也就更大。就這樣,改革意願離中南海越遠也就越弱。所以,並不難理解,溫家寶曾感嘆過「政令不出中南海」,李克強也斥責「部長都同意的事情,難道還需要處長來把關?」

不僅如此,這種軟抵制進一步變爲各地配合。在同一天,四個中國最大的城市,同時出臺相關政策,是非常罕見的。相比之下,就在同一時段,各地也紛紛出臺了房地產調控政策,這種對經濟影響更大的政策,反而沒有這種協同一致的行動。其原因就在於,或多或少,房地產調控起碼從目的性上還算站得住腳,而嚴苛、倒退的網約車政策,幾乎很難得到認同,從而需要同時出臺,以分攤輿論壓力。

面對輿論壓力的辦法不是僅此而已。交通領域的出行改革,是民衆普遍關切所在,是一個最民生的話題,也是最民生的改革,並不敏感。況且,此次各地本就是徵求意見稿,暢所欲言本是題中應有之意。雖然相關部門留下了溝通管道,但社會輿論的討論、爭論、批評,也是正常的與必要的。某種程度上,如當年真理標準的大討論,這正是江湖之遠的草根民意與廟堂之高的改革意願共鳴,爲改革賦能之機。一旦輿論受到壓制,民意被阻隔在下,衝破軟抵制、改革的力量就被削弱。

最易被效仿的「倒退性政策」

這張軟抵抗的大網形成的最後一步是各地仿效。正如我多次說的那樣,中國改革的艱難之處就在於,好的事情,改革的事情,需要力排衆議,艱難前行,逐省落地,而保守的、保護既得利益的事情,卻很快得到效仿,捲土重來。北上廣深作爲中國一線城市,具有標杆意義,各地政策效仿,政治風險與輿論風險都更小。所以,這個倒退的政策,不出意外,將會得到各地相關部門的效仿,在全國普遍實施。就在寫下此文時,重慶、杭州、天津也推出了類似的嚴厲政策。

於是,這種對改革的「軟抵制」,上下貫通、縱橫交錯,迅速蔓延,系統性地形成一張緊密的大網,上阻改革意願,下隔民情。出行領域的改革,不管從消費升級,供給側優化,還是解決打車難的民生之苦,解決就業與大衆創業,都是一件好事。遺憾的是,在這張軟抵制的大網阻隔下,改革意願被消解了。

中國正經歷前所未有的反腐大潮,對於民衆而言,高層的反腐,縱然解氣,令人鼓舞,但終究離自己的衣食住行太遠,只有改革深入身邊,才能化爲百姓身邊的基層雨露普惠。不過,改革從來不是易事。

記得多年前的一部電視劇《新星》,講訴的是古陵縣新任縣委書記李向南在政府內部,力排衆議、艱難前行,開展改革,使古陵面貌煥然一新的故事,濃縮地描繪了1982年中國農村改革所遭遇的阻礙與改革者的艱辛與奮進。編劇給主人翁——古陵縣委書記取名李向南,絕對不會想到10年之後,鄧小平南巡,多省力推改革,在關鍵時刻儘自己最後的政治能量,再次把中國推向改革,爲此後長達20年的高速經濟成長奠定了基礎。鄧小平都需要身體力行爲改革逐省喊話,如今出行領域的改革,又豈是交通部一紙新規就能完成的呢?更何況,交通部的新規之中,還留著偌大的空間。

計程車問題是民生領域的痼疾,但相比其他壟斷性行業,它畢竟是一個基層的、既得利益分散、缺乏權勢的既得利益,因而是所有硬骨頭中最軟的一塊。那麼,某種程度上,這塊骨頭是不是當年秦國城門的那根立柱呢?

(本文僅代表作者本人觀點,責任編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)

一

日前,在批評這次幾個地方的網路約租車管理辦法徵求意見稿時,不少評論聲音認爲,要保護共享經濟,這個辦法草案與總理提出的發展分享經濟相悖。

比如這樣的看法:把專車服務看成是計程車,用管計程車的方法去管專車,這是倒退。

FT中文網前日刊發一篇《共享經濟光環褪去,獨角獸疲態盡顯》,把滴滴也列爲共享經濟模式的公司。

但事實上,這類看法是不怎麼能成立的。因爲現在的滴滴,與共享經濟的關係已然不大。滴滴其實已經是個「計程車公司」了。

滴滴出行主要是這幾個業務:

滴滴出租,到了今天,主要是和地方上計程車公司的合作。供給方是職業計程車司機,這不是共享經濟。

滴滴專車/快車,專車價格較高,快車較爲便宜,兩者的差別主要在車型。這一塊是從所謂「共享經濟」起步的,但今天已經越來越職業化。

滴滴順風車,這纔是標準的分享經濟。然而沒有證據表明,滴滴順風車是滴滴出行重要的業務板塊。這一塊的份額佔比,應該不會超過三分之一。

當然,滴滴上還有一些探索性業務,比如滴滴巴士,這個屬於枝節,不是滴滴的核心業務。

二

可能是我視野不夠,我沒有看到在滴滴的專車/快車平臺上,有多少司機屬於兼差賺外快(也就是有本職工作,偶爾拉一些客人),有多少司機屬於專職。

根據個人使用經驗,專職司機並不在少數。

討論意見稿出來後,滴滴聲稱,僅在上海地區,有註冊司機四十萬名,只有一萬名具有上海戶籍。滴滴的意思是,以後能符合條件的在上海地區提供專車/快車服務的,在一萬名之下,還有三十九萬名,都將失去部分甚至是收入來源。

這個比例給了我一個啓發,那就是在滴滴平臺上,職業司機恐怕已呈大比例狀態。

無論如何,在上海的非戶籍人口與戶籍人口都不會高達39:1。這種情況只有兩個解釋。第一個解釋是,在上海,非戶籍人士特別喜歡「共享」他們的汽車。這個解釋看著很荒唐。第二個解釋就是,很多非戶籍人士的確把這個當成專職工作了。

由此推論,滴滴出行平臺,是由高比例的專職司機提供駕駛服務的平臺。這家公司,就是一種計程車公司,不過,它的經營模式,與傳統計程車公司,有很大的區別。

三

假設滴滴沒有受到政府的任何管制,它會怎麼做?

可想而知的是,會更大規模更快速地擴大合作司機的隊伍。與傳統計程車公司相比,它的一大優勢就是「輕資產」:在與司機合作的過程中,它並沒有背上沉重的資產折舊負擔。故而它的發展速度會快很多。

由於汽車成本由司機本人負擔,所以,司機的收入並不會高到哪裏去。滴滴在取得市場的寡頭壟斷地位之後,也不會長期採用高額補貼的方法。對於司機來說,收入可能比出租車司機略高,但不會是月入幾萬。

滴滴這種計程車公司,除去它需要一支員工隊伍來完成一些後臺運營目標外,它大部分的勞動力(也就是司機)關係很大一部分是屬於「聯盟」性質,而不是「僱傭」性質。

所以,它是一種新型的計程車汽車公司,它的生產關係,與傳統計程車公司完全不同,我個人的看法是,先進很多。

事實上,大規模的非僱傭制勞動力所組成的公司,並沒有太好的先例(平臺型公司,比如阿里的淘寶天貓和這個有點像,但還是有很大不同。消費者在淘寶某店家購買了商品,ta很清楚不是向淘寶購買,但出行者在滴滴上叫車,ta會認定服務是滴滴提供的)。這裏面要探索的東西很多,比如說,勞動者的社會保障問題,並不是只有一個什麼計程車管理辦法能一勞永逸的。

四

但它依然是一種計程車公司,政府把它比照出租車管理,看起來並沒有什麼不妥。

制約滴滴的,主要就是:城市道路容量問題。

對計程車頒發牌照,雖然這裏面有很多貓膩,但你不得不承認的是,這本身並非一項惡政。計程車如果不是持牌經營,城市交通情況會大幅惡化。

在全世界,公共交通優先發展,這是共識。

美國、日本、香港,計程車價格都十分昂貴。比如大阪機場到大阪市區的計程車價格可以超過上海飛往大阪的機票價格。如果不是有太急的事,或者太過土豪,一般人都選擇鐵路(新幹線)從機場前往市區。

對計程車要進行遏制式發展,恐怕是城市交通管理者思考的前提。滴滴既然是一種計程車公司,那麼,它就理所當然地被視爲:要遏制發展。這個徵求意見稿裏各種限制,都是比照出租車來的。

北京上海的計程車管理辦法明文規定出租車司機必須本地戶籍,計程車當然是本地牌照。而廣州並無本地戶籍規定。於是,落到滴滴上,就成了北京上海專車司機必須本地戶籍,而廣州則放開。

五

但從輿論上看,人們顯然是偏袒滴滴的。包括uber,在全球都有不少支持者。

這裏面很重要的一個原因在於需求的事實存在。而這種需求,在uber、滴滴這類公司出現之前,並沒有得到滿足。這個需求就是:計程車與私家車中的一個GAP(裂縫)。

在中國,這個GAP尤其明顯。中國的公共交通,無論是公共汽車還是地鐵,與「舒適」兩個字距離非常遠。計程車本來應該提供舒適服務,但實際上也不能達成。我不得不說一句的是,中國計程車的價格相對來說,略微便宜。尤其是北上廣深杭這種國際性大都市。

所以人們瘋狂購買私家車。當物質條件到達一定程度後,舒適性很重要。但很快,私家車也不能說是「舒適」了。大都市的交通情況惡化,使得開車並不是一件多麼舒心的事。

更何況,私家車投入畢竟較大,很多上班才幾年的年輕人,未必能承擔得起。一些大城市,對私家車也使用搖號或競拍牌照的方式去限制,使得很多人慾購車也不得。

專車就提供了這個空檔的需求。更何況早期專車由於各方的競爭,還有大量的補貼,使得價格似乎也與計程車持平甚至是低廉。

城市交通惡化對於坐車的人來說,只有一件事需要去做:出門再提早一些。至於在車上,乘客的身份使得ta能幹很多事,包括睡覺、小憩、看看朋友圈聊聊天。

交通惡化,是每個人都需要承擔的,這可以說是一個公共問題。但出行舒適,這個可和自己密切相關。交通惡化所形成的負反饋,是長期的。明天我出門是不是舒適,這是短期速達的反饋。

六

舒適這兩個字,不僅僅仰仗車的本身硬體(車型),更重要的是車的狀態,司機的服務態度。故而,舒適和服務可評價密切關聯。

評價能起到效果,其機制在於滴滴和司機不是僱傭關係,也就是滴滴在司機和乘客之間,更大程度上是一個裁判的角色。

有不少司機曾經抱怨過滴滴對乘客的偏向,這類抱怨在一些媒體文章上有所體現。但恐怕這種偏向是合理的,因爲服務業天然就應該是偏向接受服務的消費者的。這就是聯盟性質的企業,和僱傭性質的企業非常大的差別。

滴滴有點類似出行領域中的淘寶店,它的運營人員某種意義上就是淘寶上的店小二,其根本立場在於服務需求者,而不是服務供給者。

具有一定效果的評價體系,是滴滴車感覺上會更舒適的原因,因爲司機服務態度會更好,車況會更佳。

滴滴的整套服務,從叫車開始,到送達目的地,包括車行路徑,都是數位化的。這意味著服務可追蹤可回溯。投訴司機繞路,有很強的證據可供驗看,而且滴滴還事先給了你一個參考價格。

至於安全方面,雖然也有零星不安全的事發生,但總體上而言,它未必比本地計程車不安全,應該說更安全才是。

七

這次各地的討論意見稿,根據地方上情況不同,略有差別。但總體來說,都是把滴滴看成一個「高階計程車公司」。這對滴滴很不利,這會影響它的「指數型成長」的目標。因爲一旦高階,必然市場不大。

出行市場以價格從低到高排列,目前是這樣的:公共交通(公車/地鐵)、計程車、專車/快車、租車(無司機)和私家車。要讓政府放棄公交優先的策略是不可能的,也是不符合城市優選規劃的。

但滴滴的聯盟模式的確比傳統計程車模式更好,也更有效。規模效應將降低成本,如果滴滴要自己採購車輛的話。

所以,我個人的結論很清楚:比照出租車進行管理並無不妥,但具體政策制定上,與計程車相比,應更偏向專車/快車服務。

故而,考慮到一些大城市本身對外地牌有林林總總的限行措施,大城市的本地車牌要求是可行的,但戶籍上理應放寬,車型上更應該降低標準。舒適服務和具體車型的關係並不大,1.6L的a級車未必不能提供舒適服務。

八

總的說來,滴滴的確已經是一家計程車公司,但它的生產關係比傳統計程車公司更先進,聯盟性質的公司組織,規模更容易快速發展,服務體系也會更優化。

滴滴所提供的租車服務,其舒適性與私家車更爲接近,加之作爲乘客可以省心省力,服務的可追蹤可回溯也對相對可靠安全提供保障,長期來看,的確存在可能抑制私家車購買(主要是家庭第二臺用車),從而減緩交通擁堵。

政府將其視爲一種計程車公司進行管理並無太大不妥之處,但要把它限定爲「高階計程車公司」,可能就是錯的。

當下的計程車服務太過低端,以它爲準繩視滴滴爲高階從而去遏制滴滴的發展,但舒適度需求依然存在,只能將大衆導向購買私家車之途,交通狀況長期而言,只會更趨惡化。

(本文僅代表作者本人觀點,責任編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)

一

12月頭上的某個晚高峯,北京,從國貿到世貿天階。看了看手機地圖,真心不遠,但道路全部呈現紅色,巨堵無比。

赫然看見一排紅色的自行車,我知道這是摩拜單車。下了APP,快速完成註冊登錄,掃碼,開鎖,上車,十分鐘到達,完事了支付一元錢。這是一個相當標準的單車使用場景,方便,廉價,也挺省事。雖然北京之冬,實在有點冷。

二

所謂的「共享單車」,儼然成了2016年下半年的一個投資風口。不過,其實也就是兩個特別重要的玩家:北京的OFO和上海的摩拜單車。前者黃色,後者紅色。

雖然我很難認同這種類似分時經濟的生意叫「共享」——有意思的是,在一個影片節目中,OFO的投資者朱嘯虎也笑言共享不共享就不必深究了。但我承認,這是一個能轉得起來的生意。甚至比朱嘯虎投資的滴滴,更具備商業邏輯。說到底,這是一個「算賬」的事。讓我們從滴滴、Uber中國說起。

三

一臺車,上路價假設20萬,假設能跑10年。這樣一算,一個月就是1700元。如果跑五年,也得3000-4000元。但一臺車的司機,一個月的成本,大概就得5000-6000(北上廣還是個低收入)。

所以,其實人的成本遠遠高於物(汽車)的成本。對於「共享汽車」這門生意來說,如果把人的成本消滅掉,纔是它作爲一門生意真正賺大錢的開始。

把人的成本消滅掉,這句話的意思就是:必須考慮無人駕駛技術。無人駕駛技術的核心是什麼?很多人着眼於汽車本身,這當然沒有錯。但還有很大一個部分,許多人並沒有看見。這就是城市數據、周邊地理數據等。

四

烏鎮網路大會上,百度再一次向公衆和媒體推銷它的無人駕駛技術。但眼尖的媒體記者們注意到,這一次,百度在汽車領域中的重要合作伙伴BMW並沒有出現。要知道,兩年前,百度宣佈和BMW合作搞無人駕駛之時,說好的爲時三年。取而代之的,是北汽、奇瑞和比亞迪,清一色的民族產業。

爲什麼拋棄BMW,而選擇國產車?道理可能有多條。但有一條是不容忽視的:城市地理數據,在中國,並不向外資開放。

在中國做地圖、導航之類的服務,有一個牌照,叫「網路地圖服務資質」,目前一共頒發了31張牌照,有國有事業單位(比如山東省國土測繪院),也有商業網路公司,而這些公司,基本上都是VIE結構,充分保證了領牌公司的內資屬性。

從這裏面的路徑可以看到,將城市地理數據對外資開放,中國監管當局是相當謹慎的,甚至可以說是拒絕的。這是百度換夥伴的原因之一,也是Uber從中國撤退的原因之一。

五

Uber創辦人兼CEO特拉維斯•卡蘭尼克(Travis Kalanick)是一個出了名的桀驁不馴的人,但他在中國,一反常態,姿態非常謙卑。

卡蘭尼克對大數據非常感興趣。Uber入華後,他還專門跑去貴陽參加大數據產業博覽會。一個出行公司對大數據的興趣,當然有用戶行爲數據的一部分,但肯定也有對地理數據的關心。

我相信Uber努力想獲得這些數據,可能也是想在未來,能夠推動自己的汽車無人化。

但我同時也相信,卡蘭尼克努力了一陣子後發現,在中國此路不通。作爲一個外國人和一個外國公司,他和Uber根本不可能獲得無人駕駛上路必須有的地理數據。

那爲什麼還要繼續每年十億十億的和滴滴一起燒錢呢?於是,Uber從中國撤退了。因爲這個賬,怎麼算,都算不過來了。

六

說回到OFO和摩拜。其實也是個算賬的問題。

假設一臺單車,一天可以供十人次租用且一次支付一元,那麼,一天的收入就是十元。一個月就是300元。在不考慮損耗的情況下,對於OFO來說,一個月就可以收回車的成本,因爲OFO的小黃車,造價不過300元。如果考慮損耗,算得寬裕點,一臺車的成本回收,不會超過一個季度(三個月)。

但對於摩拜就不是了。這臺小紅車,一開始造價據說高達6000元。還是一天十次每次一元計算,不考慮損耗,它得要近兩年的時間,才能收回這臺車的成本。這不是生意的做法,太多的所謂技術含量,居然成了包袱,而不是利潤效率的提升。

這種技術,並沒有什麼意義。

所幸,摩拜意識到了這個問題,6000元成本被降低到3000元,然後又開始推摩拜Lite(輕騎),成本被壓到600元。雖然還是比OFO高出不少,但畢竟有GPS和GSM通訊模塊,有一定的防盜功能,損耗可能比OFO低,所以還有得一拼。

七

在最近的有個論壇上,主持人問過我對共享經濟的看法。我的回答是:沒有什麼特別玄妙的東西。

早年的滴滴快的拼命燒錢,背後是騰訊和阿里拼命在推各自的行動支付。一旦目的達到,勢力範圍基本圈定,這不兩家就此罷手,索性合併算了。所以,他們當時沒有算賬的問題。

這也成了後來一堆O2O服務的死穴。他們以爲燒錢補貼也能做起來,事實上,缺少了戰略佈局的目的,那就肯定要算賬,一算賬,就知道算不過來了。

這次的分時租賃單車們,也是算賬的問題。誰的成本回收快,誰就會勝出。沒有什麼特別複雜的商業模式,特別高深的科技含量。

至於共享經濟,朱嘯虎說的好啊,較真到底是不是共享,並沒有什麼意義。

(本文僅代表作者本人觀點,責任編輯郵箱:man.yan@ftchinese.com)